25/10/2025 0 Kommentare

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 39

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 39

# Jubiläum250

Katholisches Leben in Stralsund – eine Zeitschiene bis in die Gegenwart - Episode 39

Bischöfe – Erzbischöfe – Kardinäle und Weihbischöfe

zu Firmung und Visitation – Mauerbau, Teil 6

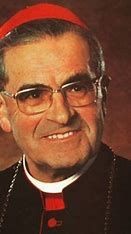

Julius August Kardinal Döpfner (* 26. August 1913 in Hausen bei Bad Kissingen; † 24. Juli 1976 in München) war ein deutscher Priester und Funktionär der römisch-katholischen Kirche. Er war Bischof von Würzburg und Berlin sowie Erzbischof von München und Freising und ab 1958 Kardinal der römisch-katholischen Kirche. Er wurde während des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1962 bis 1965 zu einer „der prägendsten Figuren der katholischen Kirche “.

Im Oktober 1933 begann Döpfner an der Universität Würzburg ein Studium der Theologie. Nach einem Semester wechselte er mit einem Stipendium an das Collegium Germanicum der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Im Studium stand er bewusst zu seiner Entscheidung, Priester zu werden – aber nicht nur ein „wissenschaftlicher“ Priester wollte er sein, sondern ein „tiefgebildeter“ Priester, der sich auch menschlich, priesterlich und organisatorisch in seine Tätigkeit einbringt. In der Kirche Il Gesù in Rom empfing er am 29. Oktober 1939 durch den späteren Kurienkardinal Luigi Traglia das Sakrament der Priesterweihe. Von 1941 bis 1944 war Döpfner Kaplan in Großwallstadt, Schweinfurt und Gochsheim. Die Seelsorge in direktem Kontakt mit den Gläubigen lag ihm dabei sehr am Herzen. Von 1944 bis 1945 war er Präfekt am bischöflichen Knabenseminar in Würzburg. 1945 erfolgte die Ernennung zum Subregens am Würzburger Priesterseminar. Am 10. August 1948 ernannte Papst Pius XII. Döpfner als Nachfolger des am 30. Mai 1948 verstorbenen Matthias Ehrenfried zum Bischof von Würzburg.

Bischof in Würzburg, Bischof in Berlin und Erzbischof von München und Freising

Julius Kardinal Döpfner war eine prägende Figur des geteilten Deutschlands und im bundesrepublikanischen Katholizismus. Er forderte den Dialog zwischen Kirche und moderner Welt und unterstützte kirchliche Reformen während des II. Vatikanischen Konzils.

Bischofstätigkeit von Döpfner in Würzburg: Aufbau und Wandel

1948 ernannte Papst Pius XII. (1876–1958) Döpfner zum Bischof von Würzburg, wodurch er zum jüngsten Bischof Europas wurde. Zu seinen bedeutenden Leistungen in der unterfränkischen Diözese zählen die Förderung des Wohnungsbaus durch die Gründung des St.-Bruno-Werks im Jahr 1948, der Wiederaufbau des Doms und weiterer Kirchen sowie die Errichtung einer Akademie und Domschule im Jahr 1950 zur theologisch-spirituellen Bildung von Laien. Darüber hinaus richtete er ein modernes Seelsorgeamt ein.

Seine fortschrittlichen Ansichten wurden durch konservative und restriktive Äußerungen zu Fragen von Ehe und Familie kontrastiert. 1952 exkommunizierte Döpfner den Kirchenhistoriker Karlheinz Deschner (1924–2014), der eine geschiedene Frau geheiratet hatte. Diese Haltung brachte ihm insbesondere bei der Diözesansynode 1954 Kritik vom eigenen Klerus ein, da andere Bistümer eine weniger rigorose Praxis verfolgten.

Zweite Bischofsstation: Berlin – im Zeichen weltanschaulicher Konflikte und des angekündigten Konzils

1957 wurde Döpfner vom Berliner Domkapitel zum Bischof von Berlin gewählt und übernahm damit auch den Vorsitz der ostdeutschen Berliner Ordinarien Konferenz (BOK). Der antikirchliche Kurs der DDR-Regierung führte zu zahlreichen Konflikten, die durch die prowestliche, antisozialistische Agitation seines Generalvikars, Walter Adolph (1902–1975), noch verschärft wurden.

So war auch in dieser Zeit Ende der 1950er Jahre einer seiner letzten Besuche in der Diaspora seines Bistums im nördlichsten Teil .

Nachdem Döpfner im Mai 1958 keine Einreisegenehmigung mehr für das DDR-Territorium außerhalb Berlins erhielt, war seine Aktivität erheblich eingeschränkt. Angesichts der Gefahr, dass das Bistum Berlin für die katholische Kirche der DDR verloren gehen könnte, forderte Otto Spülbeck (1904–1970), der Bischof von Dresden-Meißen und ein Freund Döpfners, ihn 1959 auf, seinen Sitz vorsorglich nach Berlin-Ost zu verlegen. Die Berufung Döpfners nach München im Jahr 1961 bedeutete eine Entspannung der Lage, was auch von seinen Kollegen in der BOK tendenziell positiv bewertet wurde.

Seit 1959 erarbeitete Döpfner zusammen mit den Jesuiten Herbert Roth (1908–1989) und Paul Mianecki (1907–1965) sowie einem engen Kreis von Mitarbeitern – besonders hervorzuheben ist Wolfgang Haendly (1911–1996) – sein bischöfliches Votum „Consilia et Vota“ zu den Inhalten und Themen des II. Vatikanischen Konzils sowie Teile des gesamtdeutschen Votums der Fuldaer Bischofskonferenz und der BOK. Zentraler Berater war auch sein Weihbischof und späterer Nachfolger Alfred Bengsch (1921–1979). Weitere Experten, die ihn unterstützten, waren der Ökumeniker Otto Karrer (1888–1976) und Hans Urs von Balthasar (1905–1988). Döpfners Votum, das als eines der ausführlichsten und ausgereiftesten gilt, zielte auf die Stärkung des christlichen Menschenbildes, eines kollegialen bischöflichen Amtsverständnisses, der Rolle der Laien in der Kirche und liturgische Reformen. Ein bedeutender Impuls seiner Berliner Amtszeit war sein Aufruf zur deutsch-polnischen Versöhnung in der Hedwigspredigt vom 16. Oktober 1960.

Dritte Bischofsstation: München und Freising – im Zeichen gesellschaftlichen und kirchlichen Wandels

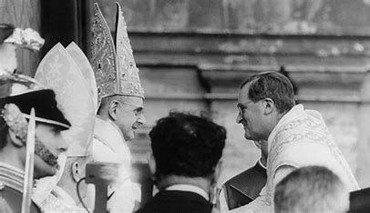

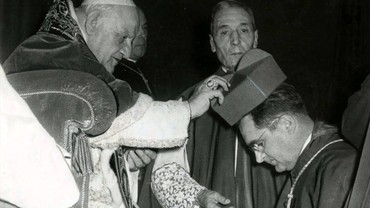

Im Jahr 1961 wurde Döpfner von Papst Johannes XXIII. (1881–1963), der ihn bereits 1958 zum weltweit jüngsten Kardinal ernannt hatte, als Nachfolger von Erzbischof Josef Kardinal Wendel (1901–1960) in das Erzbistum München und Freising berufen. Hier fand er aufgrund der starken Präsenz der Jesuiten und der renommierten Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität München optimale Bedingungen vor, um die Vorbereitungen für das Konzil fortzusetzen.

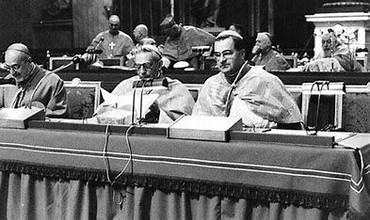

Döpfner konnte sein Netzwerk erweitern, das er seit 1960 als Mitglied der Zentralen Vorbereitungskommission des Konzils unter Professoren, Bischöfen und Kardinälen sowohl national als auch international aufzubauen begonnen hatte. Durch den intensiven Austausch von Inhalten und Textvorlagen avancierte er zu einem der Wegbereiter eines Konzilprojektes, das den Dialog mit der modernen Welt suchte und theologische Neuerungen wagte, im Gegensatz zu dem konservativ-restriktiven Kurs, den die Kurie mehrheitlich verfolgte. Nachdem Döpfner Ende 1962 nach der ersten Sitzungsperiode in die Koordinierungskommission berufen worden war, beschäftigte er sich intensiv mit der inhaltlichen Ausrichtung zentraler Texte zum Bischofsamt sowie zur Priester- und Ordensausbildung. Bei letzterem Thema wurde er maßgeblich vom Jesuiten Friedrich Wulf (1908–1990) beraten.

Im Jahr 1963 ernannte Papst Paul VI. Döpfner zu einem der vier Moderatoren des Konzils und beauftragte ihn, einen Plan zur Straffung der Arbeiten zu erstellen. Döpfner schlug vor, die Textbearbeitung auf zwei Sitzungsperioden zu beschränken, die Texte thematisch zu ordnen und mit den zentralen Texten über die Kirche zu beginnen. Dieser „Döpfner-Plan“, bildete die Grundlage für die neue Geschäftsordnung vor der zweiten Sitzungsperiode.

Dank seiner engen Zusammenarbeit mit führenden deutschsprachigen Bischöfen wie Kardinal Frings (Köln) und Kardinal König (Wien) wurde Döpfner 1965 zum ersten Vorsitzenden der neu gegründeten Deutschen Bischofskonferenz (DBK) gewählt.

Ein Hauptaugenmerk Döpfners in der Nachkonzilszeit, die im Zeichen der gesellschaftlichen und kirchlichen Umbrüche der 1960er Jahre stand, lag auf der Umsetzung der liturgischen Reformen des Konzils und der Stärkung der Laien in seinem Erzbistum, in dem bereits 1971 erstmalig Pastoralreferenten als Seelsorger beauftragt wurden. Döpfner gehörte zudem einer vatikanischen Expertenkommission an, die sich positiv zu Verhütungsmitteln positionierte, anders als daraufhin 1968 die Enzyklika „Humanae Vitae“ von Papst Paul VI.

Die von Döpfner als Vorsitzenden vertretene Königsteiner Erklärung der DBK stellte 1968 in Reaktion auf die Enzyklika Fragen der Familienplanung dem Gewissensurteil der Betroffenen anheim. Trotz dieser liberalen und lebensnahen Lösung gab es massiven Widerspruch innerhalb katholischer Kreise gegenüber den weltkirchlichen Vorgaben, insbesondere auf dem Essener Katholikentag 1968.

In Reaktion darauf und um die vielen Reformbestrebungen vor Ort zu kanalisieren sowie die Konzilsergebnisse in die westdeutschen Lebenswirklichkeit umzusetzen, wurde die „Würzburger Synode“, die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (1971–1975), einberufen. Dass sie ein offenes Gesprächsforum bildete und trotz des vorherrschenden Meinungspluralismus 18 Synodentexte verabschieden konnte, war das Verdienst ihres Präsidenten Döpfner. Er war aufgrund seines pastoralen, der Welt zugewandten kirchlichen Kurses innerkirchlich umstritten und wurde unter anderem von der Una-Voce-Bewegung kritisiert, genoss jedoch parteiübergreifend wegen seiner vermittelnden Fähigkeiten hohe Wertschätzung.

überarbeitet von Roland Steinfurth

Korrektur Wolfgang Vogt

Gemeinde Hl. Dreifaltigkeit Stralsund

Kommentare